2 dicembre 2022- 16 aprile 2023

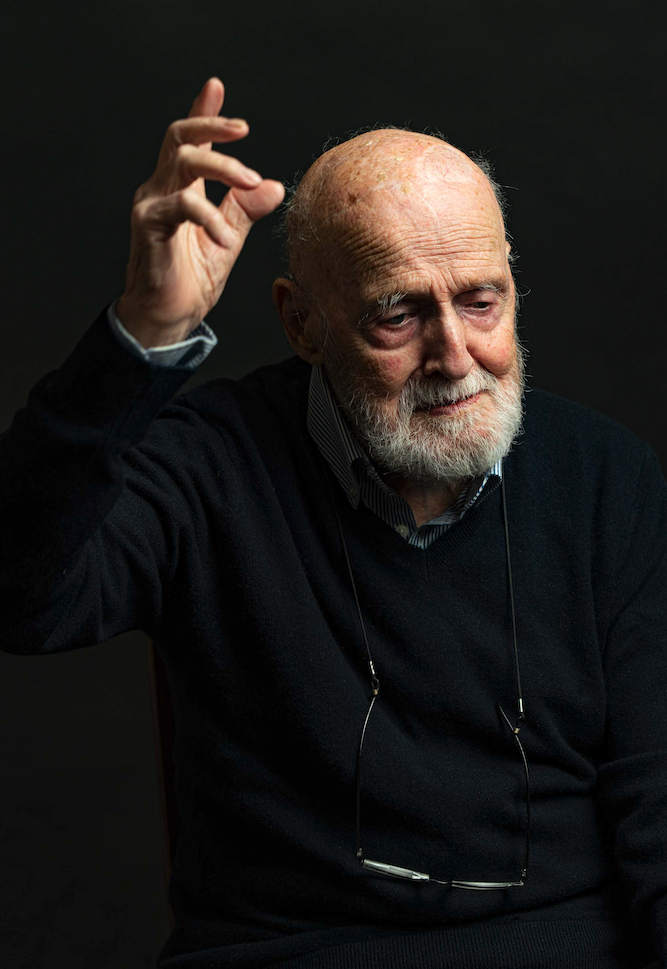

La mostra è stata ideata e realizzata dal Servizio Promozione Turistica, Musei, Eventi Culturali e Sportivi del Comune di Trieste ed è stata curata da Claudia Colecchia, responsabile della Fototeca e Biblioteca dei Civici Musei di Storia ed Arte, nell’occasione dei settant’anni dalla nascita dello studio fotografico Foto Omnia, chiuso nel 2024.

L’archivio Foto Omnia di Ugo Borsatti, acquistato dalla Fondazione CRTrieste e depositato presso la Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte, consta di 350.000 negativi, prevalentemente su pellicola. L’opera di conservazione, catalogazione e valorizzazione condotta dalla Fototeca ha consentito di esaminare l’archivio del fotografo nella sua interezza, di mettere in luce la forza narrativa degli scatti realizzati.

Duecento foto sono esposte al pubblico, alcune delle quali per la prima volta: ritratti di personaggi noti o sconosciuti, eventi pubblici e privati, i luoghi turistici per eccellenza di Trieste, il microcosmo del quartiere/humus in cui Ugo Borsatti ha abitato e lavorato.

Ugo Borsatti nasce a Trieste il 18 gennaio 1927 dal violinista e compositore Romano (Trieste, 1892-1962) e da Caterina Torre (Capriva del Friuli, 1891-Trieste, 1980). I genitori si conoscono a Capriva in occasione di un evento musicale a cui partecipa il padre.

Ugo è il piccolo di casa: i suoi fratelli sono Lucia (Trieste, 1919-2008), che lavorerà in Comune, all’Anagrafe, e coltiverà, come il padre, la passione per la musica, e Romano (Trieste, 1916-2003), dipendente presso la Ragioneria comunale.

L’interesse per la fotografia nasce presto perché già presente in famiglia: sia il fratello che il padre, sono bravi fotoamatori.

Scatta le prime foto a 16 anni, il 14 settembre 1943. Il giovane avverte il passo dei soldati e, nonostante i tentativi di dissuasione della madre preoccupata per le possibili conseguenze di un simile gesto, con grande prontezza, prende la macchina e scatta delle foto uniche, le sue prime ma non ultime, ad entrare nella Storia del Novecento.

Terminata la guerra, Borsatti consegue il diploma di geometra e sperimenta mille mestieri: aiuto pesatore al mercato ortofrutticolo; rappresentante di commercio; entra, in qualità di geometra, in uno studio di architettura, per un mese è impiegato presso l’Ufficio Carte d’Identità del Comune di Trieste; per quattro anni è utilizzato presso la Divisione Lavori Urgenti (SeLaD). Nel 1951 viene reclutato per il censimento. L’anno seguente conosce, nella circostanza della revisione dei dati, la futura moglie, Bruna Iaculin (Trieste, 1924-2011), assoldata in qualità di dattilografa.

I due si sposano il 10 gennaio 1955 a Trieste: si tratta di un sodalizio umano e professionale perché Bruna rivestirà il doppio ruolo di moglie e collaboratrice instancabile.

Il primo febbraio dello stesso anno costituisce la ditta Foto Omnia di Ugo Borsatti. Il negozio aprirà i battenti solo il primo settembre 1952 in via Ginnastica 44, nella casa dei genitori collocata al primo piano. La camera degli stessi viene trasformata in camera oscura con annesso un piccolo studio. Il negozio di 11 metri quadrati di via Gatteri sarà aperto solo nel maggio del 1961.

L’archivio abbraccia un arco cronologico che dai primi anni Cinquanta conduce ai primi anni Novanta del secolo scorso: uno straordinario racconto visivo di Trieste, dal dopoguerra, quando la città non era giuridicamente italiana, sino ai tempi più recenti. Il flusso di immagini, per via della sua ampiezza, comporta una certa difficoltà di gestione e ordinamento. Foto Omnia non trascura nessun genere di servizio: dalle fototessere, alla cronaca, ai servizi per le cerimonie pubbliche o private.

Negli anni in cui le riviste riscoprono la fotografia non come mero supporto alla notizia descritta ma piuttosto come efficace sintesi dei fatti, Borsatti lavora per Stadio, Corriere dello Sport, Tuttosport, Corriere della Sera, Rotofoto di Fedele Toscani, per 18 anni è il fotografo del Gazzettino, del Messaggero Veneto e per molti altri.

I 350.000 negativi, prevalentemente su pellicola, sono stati acquistati dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Trieste e, dal 2007, depositati presso la Fototeca dei Civici Musei di Storia ed Arte. I fotogrammi versati coprono un arco cronologico dal primo settembre 1952 al 7 dicembre 1994, pronti a raccontare ciascuno una, cento, mille storie.

Il microcosmo di Ugo

Di particolare interesse sono le foto che descrivono il microcosmo del fotografo. Il luogo della sua personalissima quotidianità è collocato tra via Ginnastica e via Gatteri. Qui inizia la sua avventura, a soli sedici anni, con gli scatti dei soldati italiani prigionieri dei tedeschi nel 1943.

A partire dal 1952, Ugo Borsatti è sempre più impegnato nelle attività su commissione ma talvolta indugia sulla foto rubata al caso, camminando per strada o imbattendosi in una scena curiosa.

Gli amici, i vicini e i conoscenti, che spesso forniscono le informazioni utili che gli consentono di raggiungere per primo il luogo degli eventi, sono spesso protagonisti di molti suoi ritratti.

Tra questi, l’amico Mariano D’Antignana che dorme nel soppalco dell’autofficina di Guido Tosato in Via Gatteri 13. Il garage di Tosato è un luogo d’incontro dove si lavora, si dorme, si gioca a carte.

Un altro protagonista del tempo libero è l’amico Livio Amstici. I servizi svelano molti particolari della vita dell’amico: dalle cene in famiglia, all’ascolto del giradischi nel salotto di casa, dalla conquista dello scooter, simbolo del miracolo economico, all’orgoglio della Seicento.

Il fotografo restituisce la vita di quartiere fatta di incontri, matrimoni, comunioni ma anche di tragedie personali come gli sfratti, di frequenti incidenti all’incrocio tra via Ginnastica e via Gatteri o di incendi, per fortuna, rari.

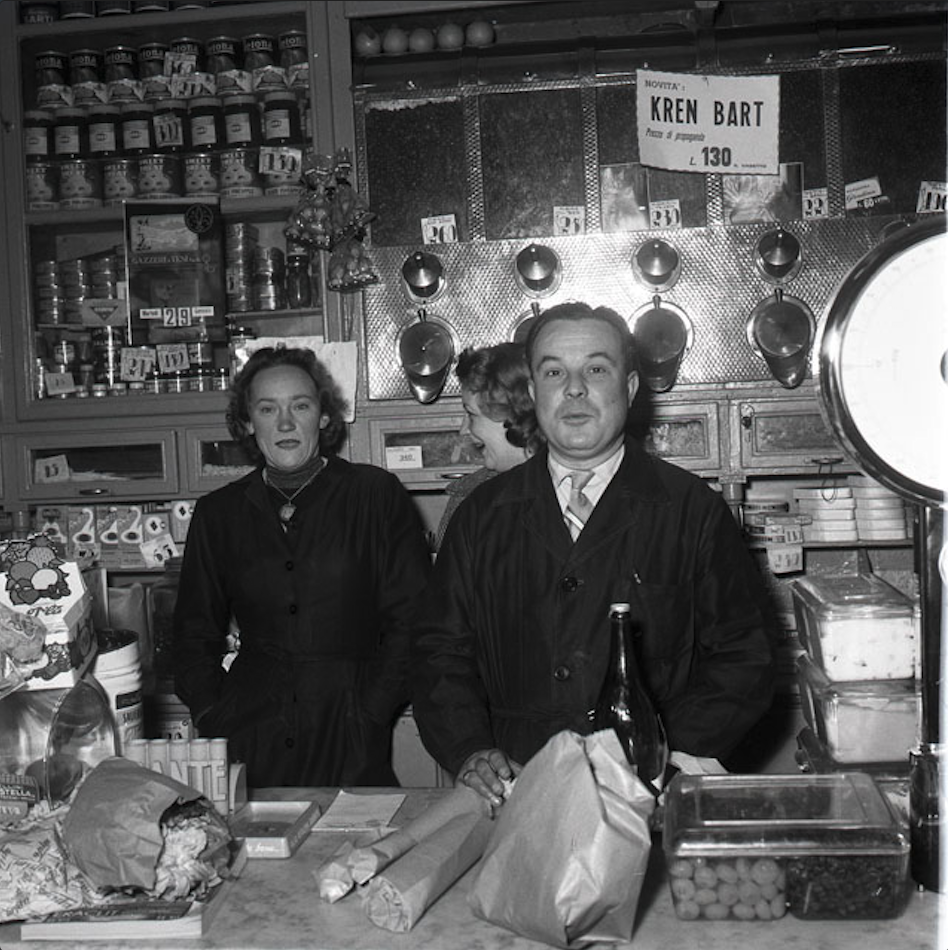

I negozi al dettaglio, ancora non messi in crisi dall’arrivo dei supermercati e delle catene di grandi distribuzione, testimoniano una ricca varietà di prodotti e un rapporto confidenziale tra il proprietario o i suoi commessi e il cliente. Gli scatti descrivono l’Alimentari Marchiò che pubblicizza il kren ed espone con orgoglio la merce, la farmacia di via Ginnastica, la Torrefazione Extra. Tappa obbligata è la trattoria dell’ex lottatore Marcello Gaiardo che pubblicizza sulla lavagnetta posta sull’uscio i piatti della tradizione come le trippe alla parmiggiana (sic!), gli sgombri in savor e i nervetti in ‘salata a fianco della pubblicità della Coca Cola.

Quei giorni importanti

Da subito emergono le competenze di Borsatti che ne fanno un professionista: la predisposizione dell’occhio nello scegliere l’inquadratura più efficace per raccontare attraverso le immagini, per catturare le emozioni; la capacità di lavorare su moduli espressivi e su uno stile che conferisce alle sue fotografie una specifica personalità autoriale; l’abilità di utilizzare strumenti tecnici complessi; il confronto vincente con un agguerrito mercato.

Nella fase iniziale dell’attività sono numerosissime le foto dedicate ai balli e alle feste dei vari circoli ricreativi del Comune, dei poligrafici e dell’ACEGAT, del circolo degli studenti medi. Un lavoro faticoso, definito poco appagante dallo stesso ma remunerativo. Ugo corre in Vespa da una festa all’altra nella stessa notte, ritornando a distanza di tempo negli stessi luoghi, sempre pronto a scattare danze, abbracci, risate e brindisi. Riesce a realizzare cinque o sei servizi a sera, in perenne movimento, con il freddo o con il caldo, proteggendosi con una tuta in caso di pioggia, costantemente accompagnato ma soprattutto appesantito dall’inseparabile flash di sette chili. Non conosce tregua: Natale, Capodanno o domenica sono giorni di lavoro intenso per descrivere le ricorrenze sacre, le feste degli altri o gli avvenimenti sportivi.

I fotogrammi realizzati, a prescindere dal contesto sociale, hanno il pregio di svelare l’innegabile incisività del mezzo fotografico nel raccontare l’evoluzione dei costumi e della moda.

Una grande memoria, coniugata all’attenzione all’ordine e alla descrizione delle foto, consente al fotografo un uso delle stesse anche per scopi diversi da quello concordato e a distanza di tempo. Ecco che la foto delle feste al Jolly si rivelano preziose quando scoppia il caso di cronaca nera di Wilma Montesi in cui sono coinvolti molti personaggi di spicco della vita politica romana.

Egualmente poco amati ma sempre remunerativi sono i lavori commissionati: i ritratti in studio, i battesimi, i compleanni, i matrimoni, le foto di scuola o in colonia, i funerali o le altre cerimonie e feste famigliari.

Certificazione per certi versi più rilevante di quella erogata dal Comune, le scene da un matrimonio restituiscono il sociogramma di un evento familiare, unico per l’inclusività che lo caratterizza e, al contempo, costituiscono la storia dell’evoluzione dell’abito da sposa e del costume in generale.

Il mondo del lavoro

Soprattutto nelle foto degli anni Cinquanta e Sessanta emerge la vita quotidiana e, in particolare, i volti di coloro che il fotografo incontra lungo il suo cammino: il meccanico, i portieri d’albergo, le commesse, vite semplici, sguardi sorridenti e fiduciosi verso il mondo.

I ritratti sono realizzati in studio o nei luoghi di lavoro: numerosi sono gli scatti realizzati in Comune che confermano, soprattutto nei primi anni di attività, il legame preferito con alcuni uffici, in particolare, “i colleghi” della Ripartizione IX-Ragioneria, dove il fratello lavora. Romano, caposezione, lo spinge a entrare in Comune ma Ugo rifiuta: un lavoro ripetitivo non fa per lui. Alla trappola del Comune preferisce la fotografia che gli consente di non dipendere da nessuno. D’altro canto, buon sangue non mente: come il padre, Ugo è convinto nel perseguire la sua arte.

Anche la sorella Lucia è un’artista. In qualità di soprano, accompagna spesso il padre nei concerti, segue corsi di recitazione e, a partire dal 1939, le vengono assegnati svariati ruoli in spettacoli teatrali o musicali. Al contrario di Ugo, Lucia segue il consiglio del fratello maggiore e va a lavorare all’Ufficio Anagrafe del Comune.

Gli scatti municipali evidenziano una consistente presenza femminile che, al contrario dei dipendenti maschi, spesso indossa un grembiule nero.

Realizzate per amicizia o su commissione, le foto del mondo del lavoro rivelano una diffusa presenza delle donne non solo nei luoghi per tradizione femminili ma persino in quelli maschili come le officine o le fabbriche.

Donne o uomini posano mostrandosi nel contesto lavorativo, offrendo il lato migliore, esibendo un atteggiamento fiero. Protagonisti sono spesso gli operai, ripresi in modo dinamico negli spazi aperti o chiusi, in costante dialogo con l’intorno, sia esso paesaggio, macchinari o strutture. Grazie alla polisemicità della fotografia, le immagini che documentano i successi, rivelano anche una storia corale dalla forte carica emotiva e sociale: strumento di denuncia delle atmosfere e delle condizioni di lavoro come nella foto in Porto Vecchio, dove una piccola maschera fornisce l’illusione di protezione da pericolose sostanze.

Ponterosso e il suo canale offrono una quinta scenica d’eccezione, qui, venditori di spighette, di monili o venderigole propongono la loro merce in ogni stagione.

La fotografia della fotografia

Nell’archivio del fotografo non poteva mancare la fotografia della fotografia.

Durante le attese Borsatti immortala i fotografi professionisti, compagni d’avventura, né trascura gli amatori restituendo un fondamentale contributo alla ricostruzione della storia della fotografia a Trieste nella seconda metà del XX secolo: dagli ultimi esponenti della minutera ai giovanissimi collaboratori.

Spesso le foto costituiscono la cartina di tornasole dei rapporti umani e professionali che intrattiene con i colleghi: un esempio è il ritratto di Marcello Bari (Trieste, 1933-2003) con Mario Magajna (Trieste, 1916-2007) a bordo della corazzata statunitense New Jersey a Trieste nel 1955.

Borsatti rievoca spesso la generosità di Magajna che, agile e scattante, in un’occasione pubblica in piazza Unità, sale sui piloni per riprendere la folla e non esita a scattare le foto anche per i colleghi che gli allungano le loro macchine. Vivo è il ricordo della prima fotoreporter triestina d’azione Erna Rausnitz (Berlino, 1912- Trieste, 1998) e dell’altro decano dei fotografi triestini, Adriano de Rota (Trieste, 1917-2017).

Ugo conosce de Rota nei campi di calcio della Triestina. Per fidelizzare i giocatori, il giovane scatta e dona loro dei ritratti ma il collega, di dieci anni più anziano, non gradisce l’attività promozionale.

Famoso per i suoi scatti d’ira, Adriano sostiene che Borsatti si crede un fotografo solo grazie al flash ma, a distanza di qualche giorno, dimostra di apprezzare le sue foto e gli propone di mettersi in società insieme. In realtà, le loro strade non convergeranno ma proseguiranno parallele. La loro produzione si ritroverà a coabitare in Fototeca insieme a quelle dell’agenzia fotografica Giornalfoto, di Vinicio Vallon (Trieste, 1931-2014) e Gianni Anzalone.

Fotografare Trieste

Ugo Borsatti riconosce come propria cifra identitaria il bianco e nero. Con questa modalità ci racconta Trieste descrivendo le strade, le case vecchie e nuove, gli abitanti, gli stereotipi climatici che la caratterizzano come la bora, il gelo, le mareggiate. Il dualismo luce-ombra gli consente di documentare e testimoniare l’essenzialità di ciò che costituisce l’oggetto dell’immagine, nell’accezione aristotelica del temine, vale a dire, ciò per cui una certa cosa è quello che è, e non un’altra. Le sue fotografie in bianco e nero, inibendo qualsivoglia fuga nell’astrazione, rappresentano dunque la realtà che Borsatti si è prefissato di riprodurre.

Un patrimonio visivo unico, caratterizzato da un approccio che ha trasformato l’occhio in un mestiere, una sorta di cantastorie che rielabora fatti e avvenimenti contemporanei destinati a entrare nel baule culturale collettivo della comunità.

La matrice linguistica di Ugo Borsatti risente dell’esperienza del movimento neorealista: gli scatti prodotti assumono gli stilemi neorealisti nel modo di raccontarci dell’uomo e delle dinamiche relazionali con il contesto in cui vive.

Sono scatti realizzati con diverse macchine, tra cui la Voigtlander, la Rolleiflex che produce negativi 6×6, i famosi occhi quadrati di Lattuada, la Leica, macchina decisamente più maneggevole e rapida, amata al punto tale da prenderla in mano anche solo per ascoltare il rumore dello scatto, la Canon.

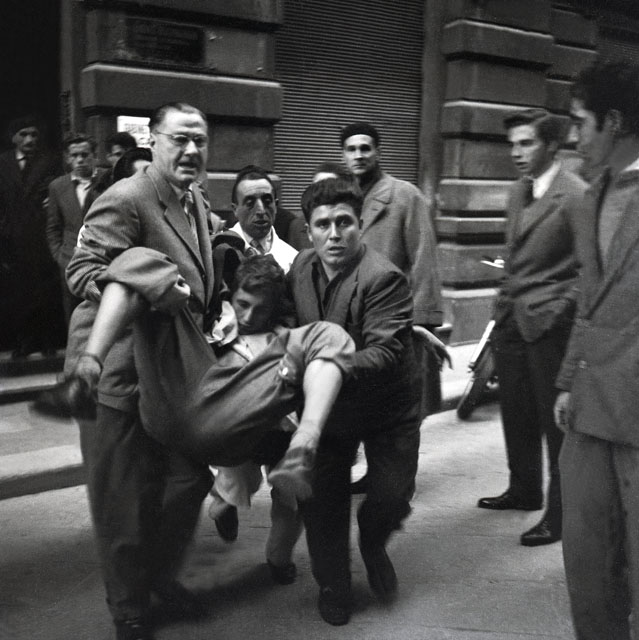

Il fotografo documenta gli ultimi anni del governo militare alleato e, in particolare, i tragici giorni del novembre 1953 con una straordinaria densità informativa, già descritta con rara efficacia nel volume curato dal fotografo con Fabio Amodeo (Trieste, 1945-Udine, 2016). Il connubio letterario prosegue nel restituire il diario visivo del 1954, che si conclude con le effervescenti immagini del ritorno dell’Italia a Trieste. Quei momenti difficili sono raccontati con grande lucidità e professionalità. Negli anni successivi documenta le manifestazioni, gli scioperi, in cui viene persino picchiato e denunciato ingiustamente.

Borsatti ama le foto di movimento che restituiscono la tensione partecipativa delle masse coinvolte senza dimenticare l’individualità dei singoli.

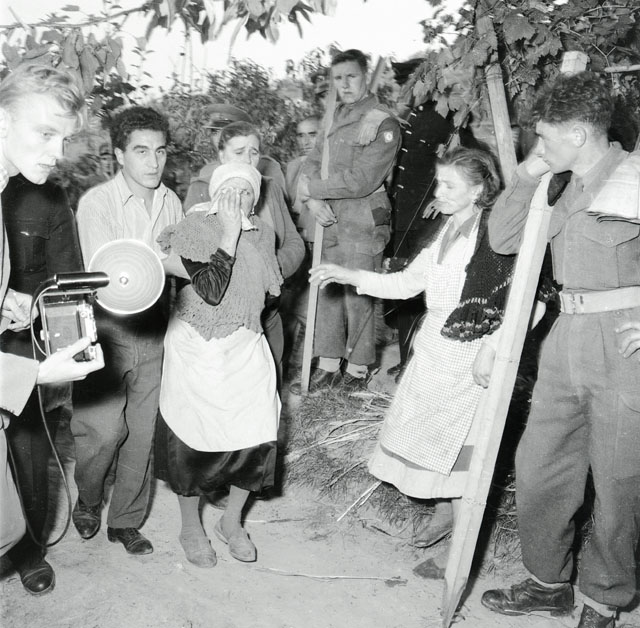

L’occhio del fotografo non trascura la tragedia degli esuli con immagini di forte impatto emotivo che documentano lo sradicamento e spaesamento dei profughi. Aldilà dell’indiscusso valore estetico, le fotografie si caricano di un’indubbia valenza sociale nel tentativo di descrivere il difficile processo di rescissione dei legami con la terra d’origine e di reinvenzione identitaria. Di non meno straordinario interesse e intensità sono i servizi dedicati alla partenza degli emigranti per terra o per mare, perlopiù verso le rotte australiane o americane. Ugo Borsatti scatta le foto destinate anche a chi resta, desideroso di trattenere, se non la persona che va, il surrogato visivo della sua presenza nella speranza che, almeno attraverso la fotografia, si possa ricompattare l’unità familiare perduta. Dominano le foto delle stazioni e dei porti gremiti. Le numerose fotografie, pur caratterizzate da una sostanziale ripetitività dei moduli espressivi, illustrano, in una sequenzialità di carattere quasi cinematografico, i commiati e i controlli che precedono le partenze/diaspore. L’occhio indagatore del fotografo rivela l’emozionalità dei soggetti, involontari attori del dramma del distacco. La fotografia diventa così un sussidio della memoria non solo per gli affetti famigliari ma anche per la Storia.

Non trascura i fatti di cronaca. La foto della morte di un carrettiere è attenzionata dal Museum of Modern Art di New York e selezionata per un’esposizione del 1964. Con i suoi scatti ha reso iconica l’ultima pescata della Tonnara di Santa Croce. Esce dal perimetro giuliano per realizzare un reportage dedicato al terremoto del Friuli di grande valore. Segue gli eventi politici più rilevanti e, con eguale professionalità, il malore improvviso che costringe Palmiro Togliatti a una lunga sosta a Trieste o il conferimento della laurea ad honoris causa al presidente Luigi Einaudi presso l’Università.

Quegli sguardi, quei volti, quei corpi attendono di incontrare, oggi, il nostro sguardo.

Il tempo libero

L’innalzamento della qualità della vita connessa alle nuove opportunità di lavoro, all’aumento della produzione e diffusione di elettrodomestici, autoveicoli e della televisione (inedito mezzo di trasmissione di messaggi), alla distribuzione dell’elettricità e dell’acqua corrente nelle case, favoriscono la fruizione del tempo libero, fulcro di nuovi costumi. La lavatrice riduce la fatica nella gestione della biancheria, il frigorifero evita le perdite di tempo connesse a un approvvigionamento quotidiano nei negozi. La cucina è l’ambiente domestico che più si evolve americanizzandosi, status symbol di un nuovo benessere e di una maggiore libertà.

Si diffondono i supermercati che propongono un ventaglio di proposte variegate ai consumatori e si fa strada l’idea che la qualità della vita quotidiana si misuri sulla base della quantità dei beni acquistati.

Ugo Borsatti, attento osservatore, documenta il tempo libero scandito dalle feste e dai riti che la comunità riconosce in quanto parte del proprio patrimonio culturale, tra cui, il Carnevale, la Sagra della sardella, la Festa dell’uva, le Nozze Carsiche, la Festa di San Nicolò.

Al contempo, il fotografo registra l’intensa attività culturale che caratterizza il mondo del cinema, del teatro, dell’arte e della letteratura, spesso a uso delle cronache.

I quotidiani e i rotocalchi dedicano infatti ampio spazio ai personaggi del cinema, del teatro, della danza, della musica, della televisione e del circo. La fotografia, per la riconosciuta efficacia narrativa, diviene una sorta di cinema immobile, per citare Elio Vittorini. Proliferano le fotocronache in cui la parola scritta lascia ampio spazio alle immagini. Le dive nazionali e non irrompono sulla scena con un protagonismo lampante, non solo visibile, ma addirittura vistoso. Il professionista cattura i volti e le storie dei personaggi che giungono a Trieste pronto a proporle ai giornali.

Il composito mondo femminile, in particolare, non resta immune alla fascinazione dei nuovi costumi e partecipa, nel tempo libero, agli eventi locali fatti di sfilate di moda, concorsi di bellezza che, a livello nazionale, divengono presto occasione di reclutamento di nuove attrici per produttori e registi.

Borsatti è curioso testimone dell’avvio delle trasmissioni televisive nel 1954, che raccontano di personaggi “lontani” percepiti “vicini”, parte della quotidianità: un diverso modello di bisogni e desideri individuali e collettivi, nonché di relazioni umane comincia a prendere piede.

Una fitta rete di circoli, biblioteche e librerie garantisce una corposa rete che proietta gli intellettuali nello spazio pubblico. Nutrito è il calendario delle conferenze promosse dal Circolo della Cultura e delle Arti, inaugurato nel 1946, che richiama a Trieste i nomi più prestigiosi dell’intellettuali italiani.

Non mancano i reportage delle vacanze dei turisti, le prime roulotte, gli eventi promozionali presentati nel salotto buono della città, dove l’Enalotto si propone con il motto 100 lire di speranza.

Il tempo libero a Trieste naturalmente si accompagna all’amore per il mare, ampiamente documentato anche in stagioni inaspettate.

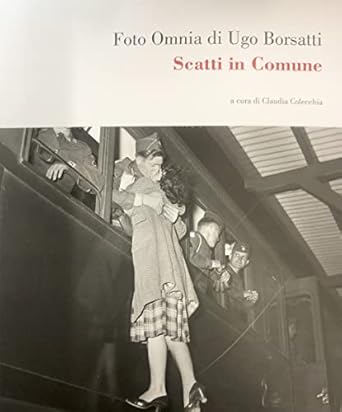

Baci fotografici

La foto più amata dall’autore è quella del “Bacio” del soldato americano Jim Swaim e della mula triestina Graziella Cirrincione quando le truppe alleate lasciano Trieste nel 1954: uno scatto che vale più di mille parole!

Ma i baci fotografici, spesso spontanei, sono diffusi in tutto l’archivio: il preludio al bacio, il bacio rubato, il bacio cinematografico, baci d’addio o piuttosto, come il bacio famoso, l’arrivederci che il fotografo scambia per un addio, il bacio istituzionale, il bacio nuziale, il tenero bacio tra padre e figlio.

L’album fotografico dispiegato nelle sale di Palazzo Gopcevich costituisce parte significativa della recente storia di questa città.

Tutte insieme manifestano la capacità del fotografo di affrontare temi e linguaggi diversi con un accento sempre autenticamente inconfondibile.

Catalogo della mostra in vendita presso i musei civici oppure scrivendo all’indirizzo: cmsafototeca@

Euro: 25,00